朝聖之路

廖莉彣

2025-06-06更新

2025-05-06發佈

# 心理諮詢

# 心理諮商

我是一個不喜歡吃苦的人。 認識我的朋友,大概都聽過我這樣說自己。 三年前,朋友跟我說:「我想去走朝聖之路!」那是我第一次聽到這個詞。當時,朋友正在面對母親生病惡化的狀態。她笑笑問我:「要一起走嗎?」我脫口說:「那太累了!」

快速跳轉目錄

朝聖之路

我是一個不喜歡吃苦的人。

認識我的朋友,大概都聽過我這樣說自己。

三年前,朋友跟我說:「我想去走朝聖之路!」那是我第一次聽到這個詞。當時,朋友正在面對母親生病惡化的狀態。她笑笑問我:「要一起走嗎?」我脫口說:「那太累了!」

▪

三年後,我在書店閒晃時,看到了歐洲旅遊人文的書櫃,注意到一本書:《因為尋找,所以看見》。我總認為自己是一個相信緣分的人,當下有感受想翻閱的書,我相信其內在有我所需要的訊息,加上作者謝哲青也是我很欣賞的人。然而這本書回來,我讀的很慢,讀到四十幾頁時,我有事不得不需要先闔上書。

在闔上書之前,我還是不太懂,為什麼會有人想要走上朝聖之路。

突然間,一個念頭浮現: 「人們不是想要走上朝聖之路,而是人們需要走上朝聖之路。」

這時,我也想到,其實人們也不是想要諮商,而是無法再忽略自己內心的聲音。無論是朝聖之路,還是諮商,我們都只能真實地面對眼前的一切。而這個過程,當然不會只有美好。

▪

面對「需要」和「想要」是很不一樣的,有些需要並不像飢餓那麼明顯。它偶爾出現,又悄悄離去,然而它不斷在生命裡出現,或許這就是英雄之旅中所謂的召喚(Calling)。

當我們一次次忽略它,有一天,它可能會以苦難的形式出現,迫使我們不得不停下來。在這段我們視為漫長停頓與沈澱的內省時刻,我們才開始真正聆聽內心的需要,而這份理解,有時會伴隨著遺憾與懊悔。

很多時候,我們會自我麻痺,逃避那些真正的需要。我們用盡一切去迴避聆聽,甚至告訴自己:「我並不真的需要。」(講白了,有些需要我們會覺得「很麻煩」。)於是,我們發展出更多的「想要」,或者尋找更容易取得的替代品�,只為了讓自己不必直視內心的渴望。

然而這樣的狀態,或許就像一個孤單的人,漂浮在死海裡,在那片寂靜無聲的水域,沒有聲音,也沒有答案。

▪

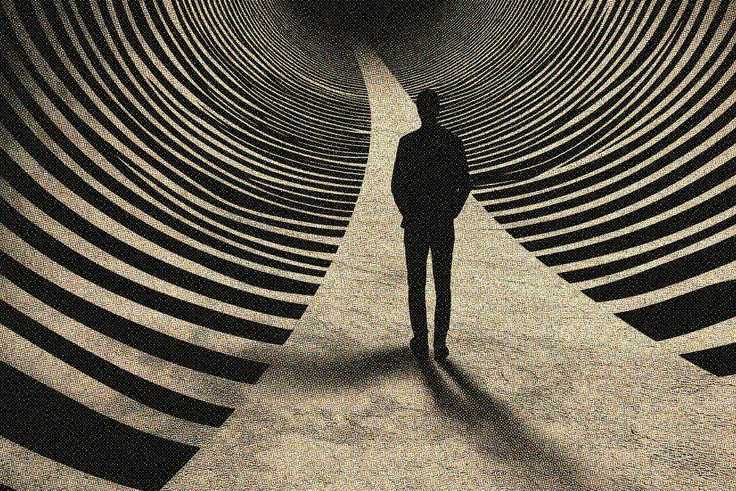

去走朝聖之路,重要的或許並不在於「朝聖之路」本身,而是「去走」。

我才發現,我並不是不需要朝聖,而是當時的我,還沒準備好去走,那條屬於我的朝聖之路。

當我們願意走出去,那就是我們準備好的時刻。這種準備,不是指我們不會犯錯,而是一種近乎愚者的天真—即使未知、即使危險、即使看似沒有意義,也不放棄踏出第一步,去走看看。

然後,我們才有機會發現

有些事,沒有我們想像的那麼難;

有些事,並不是只有自己在受苦;

有些事,已經可以過去與放下;

有些愛,並不會真的消失在我們的生命中。