當死亡的念頭揮之不去:心理師想對長期與自殺意念共存的你說

徐維廷

2025-07-21更新

2025-07-16發佈

# 桃園心理諮商

# 憂鬱症

# 台北心理諮商

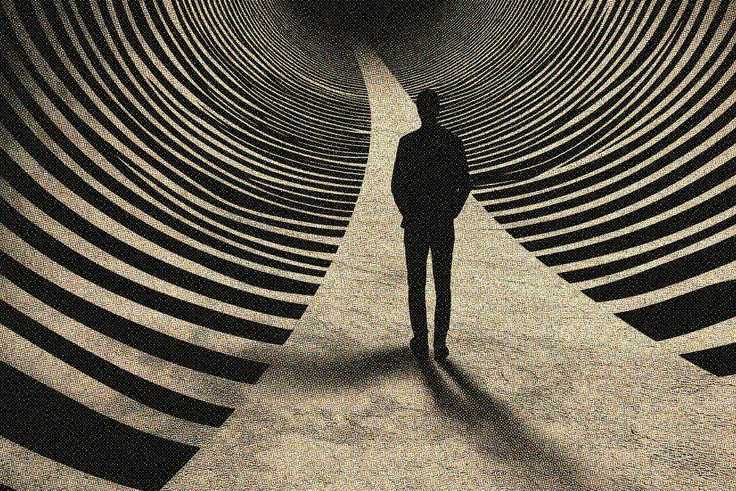

在我的諮商室裡,有時會遇到一些特別勇敢的靈魂。他們並非處於突發的、急性的崩潰邊緣,而是長年累月地,與「死亡」的念頭共存。

快速跳轉目錄

當死亡的念頭揮之不去時

在我的諮商室裡,有時會遇到一些特別勇敢的靈魂。他們並非�處於突發的、急性的崩潰邊緣,而是長年累月地,與「死亡」的念頭共存。近期接受到郭佳穎精神科醫師的推薦,閱讀精神醫學權威喬爾.帕里斯(Joel Paris)在其影響深遠的著作《與死神曖昧》(Dying to be Free)後,有些話想跟大家分享。

「我想死」這三個字,對他們來說,不是一時的衝動,而更像是一個熟悉的背景音,一種深植於內心的生存策略。 如果你也是這樣的人,我想讓你知道:你的痛苦,值得被更溫柔、更深刻地理解。

「想死」的念頭,不只是警報,更是一種生存的呼喊 當一個人長期活在難以忍受的精神痛苦、深刻的空虛與絕望之中,「死亡」往往會成為一個看似唯一能由自己掌控的選項。

心理學家發現,對於長期受苦的人來說,「保留隨時可以去死」的念頭, paradoxically,成為了一種讓當下難以忍受的痛苦,變得稍微可以忍耐的方式。

它像一個「最終的逃生口」。正是因為知道這個出口存在,你才獲得了那份弔詭的力量,去度過一個又一個艱難的明天。

這個念頭,是你用來對抗徹底崩潰的最後一道防線。它不是軟弱,而是你在極端痛苦中,為自己找到的一種(儘管痛苦的)生存方式。

心理治療能做什麼?不只是「阻止」,而是陪你「好好活」

當治療師聽到「我想死」時,我們的首要任務,並非總是手忙腳亂地「阻止」這件事發生。尤其對於慢性自殺意念的個案,過度的危機介入,有時反而會剝奪你的自主感,讓你覺得更無助。

一個深刻的治療關係,能提供一個安全的空間,讓你: 安心地談論死亡:在這裡,你可以探索對死亡的矛盾情感,而不必擔心嚇到誰,或被立刻貼上「危險」的標籤。 被理解,而非被評判:我們會一起去理解,這個�「想死」的念頭,在你的生命中扮演了什麼角色?它幫助了你什麼?又讓你付出了什麼代價?

重新建立生命的連結:治療的最終目標,不是狹隘地「活下去」,而是更宏大的——協助你重新建立一個有意義、有連結、有滿足感的生活。

我們的工作,是陪你一起把生命的房子打理好,讓它變得舒適、溫暖、值得留戀。當生命本身變得足夠吸引人時,「死亡」那個選項,才會自然而然地失去它的魅力。

給正在受苦的你

如果你正長期與自殺的念頭共存,請記得: 你的感受是真實的:你所承受的痛苦、空虛與絕望,都是真實的。請不要因為這些念頭而自我批判。

你已非常努力:光是能讀到這裡,就證明了你內在強大的生命力。你已經在痛苦中堅持了很久,這份堅韌本身就值得被看見。

尋求專業協助:你不需要獨自一人承受這一切。找一個能理解你這種處境的心理師,他能為你提供一個不帶偏見的空間,陪你走過這段幽暗的旅程。

給身為陪伴者的你

如果你身邊有這樣的朋友或家人,你的支持至關重要: 聆聽,而非說教:避免「想開點」、「要加油」這類的話語。給予他們空間,讓他們說出內心的痛苦。

確認感受,而非解決問題:你可以說:「聽起來你真的好痛苦」、「感覺你撐得很辛苦」,讓他們知道你聽見了他們的感受。

鼓勵並協助他們尋求專業資源:你的關心,加上專業的協助,會是最好的支持。

生命的重量,有時確實難以承受。但請相信,即使在最深的黑暗裡,也依然有理解的可能,有重新長出力量的希望。

願我們都能更溫柔地,對待自己與他人的痛苦。

【求助資源】

- 衛生福利部安心專線:1925(�依舊愛我)

- 生命線協談專線:1995

- 張老師專線:1980

- 若您或身邊的人有立即的生命危險,請直接撥打119或至最近的急診室尋求協助。