教養,是一種選擇,我們都可以有所選擇

林培欣

2025-10-11發佈

# 北北桃心理諮商

# 雙北心理諮商所

# 新北市心理諮商

台灣早年的教養環境,確實是以打罵教育為主,因為那個年代的父母,在教養上沒有太多資源可以參考與協助,能夠模仿學習的,就是自己的父母

快速跳轉目錄

教養,是一種選擇

「我是在打罵教育裡長大的,所以當我成為父母之後,我告訴我自己,我不要用這個方式來教養我的孩子,因為�,那很受傷」 每當在諮商工作、演講或家長團體中,聽到父母分享這句話,我都覺得非常感動。

因為要能夠終止打罵教育的傳承,裡頭的覺醒與改變,是非常困難且不容易的事。

台灣早年的教養環境,確實是以打罵教育為主,因為那個年代的父母,在教養上沒有太多資源可以參考與協助,能夠模仿學習的,就是自己的父母。

打罵教育,就變成一代傳一代

-

🎈打罵教育,其實蘊含著父母的困境

-

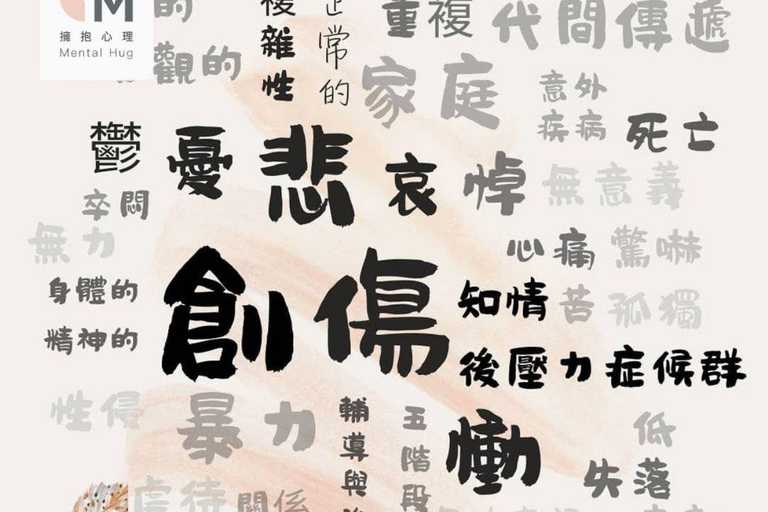

因為不理解情感依附與連結的重要,所以管教就變成一種立即、快速與權威的「打」與「罵」然而,打罵教育,被記住的,不是教育,而是「身體的傷」。因為打罵會成為身體記憶的一部分,就像是很多人在回溯童年創傷時,記得的不是自己做了什麼,而是父母做了什麼。

-

🎈打罵教育之下,打罵的不是犯的錯,打罵的其實是孩子的自我價值

-

而我,也是在打罵教育下長大的孩子,當我成為父母時,我也告訴我自己,不要再把這些創傷傳承下去,我要讓這些打罵教育到我這一代就停止。這個信念,很清楚,但實際實行上,是非常困難的。記得女兒大概1歲多時,有次她生氣,動手打了我的頭,我當下也生氣的舉起手來打了她手,她哭得很傷心,我也後悔的哭得很傷心,我生氣自己明明做下了不打小孩承諾,但我卻動手了她,明明知道,但為什麼這麼難⋯

-

🎈因為這是一種「自動化的反應」,它是在打罵教育之下刻在大腦裡的生存反應

-

當我們有了覺醒後,要邁向改變,需要靠的是一次次的覺察、一次次的暫停、一次次的深呼吸、一次次的反思想著下一次若再遇到這種狀況,我可以怎麼做會更好。

-

🎈要改變自動化模式,靠著就是無數次在挫折與懊惱中,不斷的練習再練習

-

每一次都進步一點點,慢慢的看見自己從自動導航模式走向有意識的教養,這就是我所謂的,要改變是非常困難與不容易的事

-

我在做親職教養講座時,很喜歡用三隻小豬蓋孩子的故事來比喻教養,打罵教育就很像是豬大哥和豬二哥蓋的茅草屋和木頭屋,立即、快速見效,而有意識的教育就像是豬小弟蓋的磚塊屋,緩慢、但很堅固,建造的房子,就像是我們內在的安全感,當面對到有如大野狼般的人生挫折,你會希望你的孩子內在的安全房屋是堅固的還是一吹就倒呢?

-

🎈「希望」是改變是改變的成分

-

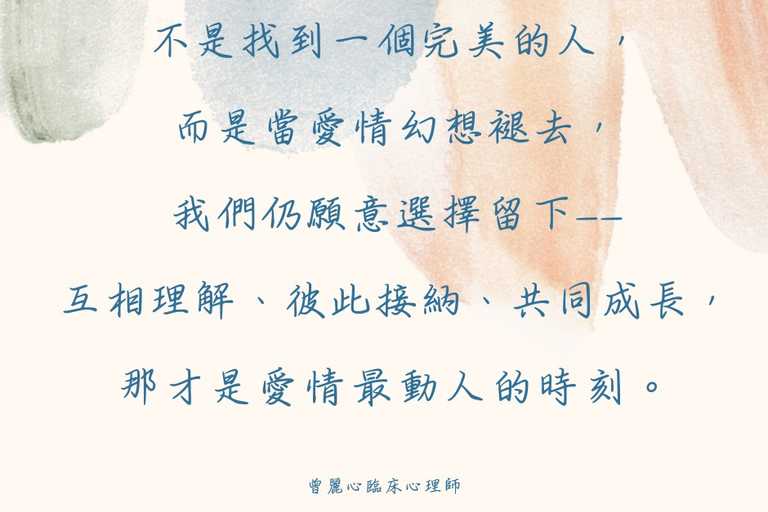

成為父母決定踏上有意識的教養,仍持續在這條水生火熱的路上覺察與學習,深深感知這是一個倒吃甘蔗的過程

-

不僅滋養孩子,也療癒了自己❤️

「教養,是一個選擇,記得!我們可以有所選擇!」

Namaste🙏