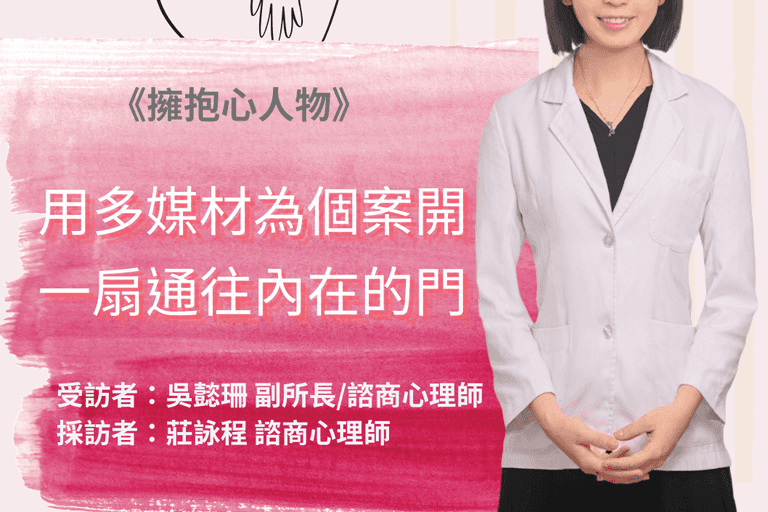

體重管理的心理面向:從壓力到飲食行為的全面理解

徐維廷

2025-09-26發佈

# 北北桃心理諮商

# 雙北心理諮商所

# 新北市心理諮商

作為心理健康專業人員,我經常遇到個案詢問:「為什麼我隨便吃都會胖?」、「明明沒吃很多,體重就是降不下來」。這些看似簡單的問題,實際上涉及極其複雜的生理心理交互作用。在台灣這個工作壓力大、飲食文化豐富的社會環境中,體重問題往往不只是「吃太多、動太少」這麼簡單。

第一部分:壓力與體重增加的科學基礎

作為心理健康專業人員,我經常遇到個案詢問:「為什麼我隨便吃都會胖?」、「明明沒吃很多,體重就是降不下來」。這些看似簡單的問題,實際上涉及極其複雜的生理心理交互作用。在台灣這個工作壓力大、飲食文化豐富的社會環境中,體重問題往往不只是「吃太多、動太少」這麼簡單。

神經內分泌系統的連鎖反應

當我們面臨壓力時,大腦會啟動一連串的生理反應。這個過程涉及下視丘-腦垂體-腎上腺軸(HPA axis)的激活:

- 急性壓力階段:

- 交感神經系統被激活,釋放腎上腺素

- 短期內可能抑制食慾,提高代謝率

- 這是演化上「戰或逃」反應的一部分

- 慢性壓力階段:

- 皮質醇(cortisol)持續分泌,成為主導荷爾蒙

- 皮質醇會促進糖質新生,提高血糖

- 長期高皮質醇狀態會導致胰島素阻抗

- 脂肪開始優先儲存在腹部(內臟脂肪)

- 食慾調節系統的失衡

正常情況下,我們的食慾由複雜的荷爾蒙網絡調節:

- 瘦素(Leptin):

- 由脂肪細胞分泌的「飽足荷爾蒙」

- 告訴大腦「我們有足夠的能量儲存」

- 慢性壓力會導致瘦素阻抗,大腦收不到飽足信號

- 飢餓素(Ghrelin):

- 主要由胃部分泌的「飢餓荷爾蒙」

- 壓力狀態下分泌增加,促進食慾

- 睡眠不足會進一步增加飢餓素分泌

- 神經胜肽Y(NPY):

- 壓力時由下視丘分泌增加

- 特別促進對碳水化合物的渴望

- 這解釋了為什麼壓力大時特別想吃甜食

慢性發炎:隱形的健康殺手

現代研究發現,慢性壓力會引發全身性的低度發炎反應:

- 發炎標記物的升高:

- C反應蛋白(CRP)

- 腫瘤壞死因子-α(TNF-α)

- 介白素-6(IL-6)

- 發炎對代謝的影響:

- 干擾胰島素信號傳導

- 影響脂肪細胞的功能

- 改變腸道菌相,影響營養吸收

- 降低基礎代謝率

第二部分:心理機制與行為模式

情緒性進食的深層分析

情��緒調節理論:根據Gross的情緒調節理論,個體會使用各種策略來管理情緒。當健康的調節策略(如運動、社交支持)不可得時,食物成為替代選項。

- 獎賞系統的劫持:

- 高糖高脂食物激活大腦的多巴胺系統

- 提供短暫但強烈的愉悅感

- 長期使用會導致類似成癮的模式

- 需要越來越多的刺激才能達到相同效果

- 認知負荷與自制力耗竭: 心理學家Baumeister提出的自制力耗竭理論指出:

- 自制力如肌肉般會疲勞

- 工作壓力大量消耗認知資源

- 剩餘的意志力不足以控制飲食行為

- 這解釋了「下班後失控進食」的現象

台灣特有的社會心理因素

- 集體主義文化的雙面刃:

- 正面影響:家庭支持、社群關懷

- 負面影響:難以拒絕他人的食物邀請、面子問題導致的過度飲食

- 工作文化的特殊性:

- 長工時文化:台灣平均工時位居世界前列

- 加班文化:晚餐時間不固定,容易暴飲暴食

- 應酬文化:商務聚餐、尾牙春酒等社交壓力

- 「小確幸」現象的心理分析: 在高壓社會中,小確幸成為心理防衛機制:

- 即時滿足:在無法掌控的環境中尋求可控的快樂

- 社交功能:下午茶、團購成為同事間的情感連結

- 補償心理:「工作這麼辛苦,吃點好的犒賞自己」

第三部分:職業健康與體重管理

不同職業的風險因子

- 久坐型工作者(辦公室職員、程式設計師):

- 基礎代謝率降低

- 肌肉量減少

- 姿勢性問題影響消化功能

- 眼睛疲勞導致的零食攝取

- 輪班工作者(醫護人員、保全、工廠作業員):

- 生理時鐘紊亂

- 褪黑激素分泌異常

- 飢餓素和瘦素節律失調

- 情緒調節能力下降

- 高壓力職業(金融業、業務、教師):

- 持續的心理壓力

- 不規律的用餐時間

- 應酬和社交壓力

- 情緒性進食頻率高

職災與體重增加的關聯

- 心理性職業傷害:

- 職場霸凌導致的創傷後壓力

- 過勞症候群

- 職業倦怠症候群

- 適應障礙症 __

- 生理性職業傷害的間接影響:__

- 肌肉骨骼傷害限制活動量

- 疼痛導致的睡眠品質下降

- 藥物副作用(如類固醇、抗憂鬱藥物)

- 復健期間的活動受限

第四部分:台灣飲食文化的心理社會學分析

傳統文化與現代生活的衝突

- 傳統「民以食為天」觀念:

- 食物作為關愛的表達方式

- 「有吃有保庇」的健康觀念

- 豐盛飲食象徵繁榮富裕

- 現代生活型態的挑戰:

- 外食比例高達七成

- 加工食品普及化

- 24小時便利商店文化

- 外送平台的便利性

社群媒體對飲食行為的影響

- Instagram效應:

- 「打卡美食」的社交壓力

- 視覺導向的食物選擇

- 網紅推薦的跟風效應

- FOMO(錯失恐懼症)驅��動的消費

-Facebook團購文化:

- 辦公室團購的社交功能

- 集體購買的經濟誘因

- 難以拒絕的群體壓力

- 量大優惠導致的過量攝取

第五部分:身心症狀的識別與評估

壓力相關體重變化的警訊

- 生理症狀:

- 腰圍快速增加(特別是男性)

- 血壓、血糖、血脂異常

- 月經週期不規律(女性)

- 慢性疲勞感

- 免疫力下降,容易感冒

- 心理症狀:

- 對體重的過度關注或完全忽視

- 飲食失控感

- 對身體外觀的不滿意

- 自我價值感與體重過度連結

- 社交迴避行為

- 行為症狀:

- 深夜進食習慣

- 秘密進食行為

- 極端的飲食限制後反彈

- 以食物獎勵或懲罰自己

- 忽略身體的飢餓和飽足信號

需要專業介入的指標

- 立即需要協助的情況:

- 暴食症或厭食症症狀

- 自傷或自殺意念

- 嚴重的身體意象扭曲

- 社會功能嚴重受損

- 合併憂鬱或焦慮症狀

- 建議尋求專業評估的情況:

- BMI超過27且合併代謝症候群

- 體重在短期內劇烈變化(±10%)

- 飲食行為嚴重影響生活品質

- 家族史中有相關疾病

- 已嘗試多種方法仍無效果

第六部分:整合性介入策略

認知行為治療取向

- 認知重構技巧:

- 識別並挑戰不合理的飲食信念

- 「黑白��思維」的修正:避免「全有全無」的極端想法

- 建立對身體的正向認知

- 培養自我慈悲的態度

- 行為改變策略:

- 自我監控:記錄飲食日誌和情緒狀態

- 刺激控制:改變環境以減少不當飲食的誘因

- 強化管理:建立健康行為的獎勵系統

- 問題解決技巧:發展應對壓力的替代策略

正念取向的介入

- 正念飲食(Mindful Eating):

- 培養對食物的感官覺察

- 學習區分生理性與心理性飢餓

- 練習緩慢進食,品嚐食物

- 覺察飽足感,適時停止進食

- 正念減壓技巧:

- 身體掃描冥想

- 呼吸覺察練習

- 行走冥想

- 日常活動的正念化

系統性家族治療觀點

- 家庭系統的評估:

- 家庭飲食模式的分析

- 家庭成員的互動動力

- 代際傳承的飲食習慣

- 家庭壓力因子的識別

- 系統性介入策略:

- 家庭會談

- 家庭飲食習慣的重建

- 支持系統的強化

- 界限設定的協助

第七部分:預防與健康促進策略

個人層面的策略

- 壓力管理技巧:

- 時間管理:

- 優先順序的設定

- 工作與生活平衡

- 學會說「不」的技巧

- 委託和授權的能力

- 放鬆訓練:

- 漸進式肌肉放鬆

- 腹式呼吸法

- 視覺想像技巧

- 瑜珈和太極

- 社會支持網絡:

- 建立信任的人際關係

- 參與興趣團體

- 尋找專業支持

- 維持家庭連結

健康生活型態的建立:

- 睡眠衛生:

- 規律作息時間

- 睡前放鬆儀式

- 避免睡前3小時進食

- 創造舒適的睡眠環境

- 運動習慣:

- 選擇喜歡的運動類型

- 從低強度開始漸進

- 結合社交元素

- 設定實際可達成的目標

組織層面的健康促進

- 職場健康計畫:

- 員工協助方案(EAP)的推廣

- 健康檢查和諮詢服務

- 壓力管理工作坊

- 健康飲食環境的營造

- 政策建議:

- 工時合理化的推動

- 職場霸凌防治

- 心理健康假的制度化

- 健康職場認證制度

社會層面的文化改變

- 媒體識讀教育:

- 批判性思考能力的培養

- 身體意象的多元化倡議

- 反體重歧視的宣導

- 健康資訊的辨識能力

- 社區支持系統:

- 社區心理健康中心

- 支持團體的組織

- 健康促進活動

- 跨專業合作網絡

第八部分:特殊族群的考量

女性的特殊議題

- 生理週期與體重波動:

- 月經前症候群與情緒性進食

- 荷爾蒙變化對食慾的影響

- 更年期的代謝變化

- 產後憂鬱與體重管理

- 社會文化壓力:

- 媒體塑造的理想體型

- 職場中的外表壓力

- 母職角色的挑戰

- 雙重負擔的�壓力

男性的隱藏議題

- 傳統男性角色的束縛:

- 「男兒有淚不輕彈」的情緒壓抑

- 透過飲酒應酬處理壓力

- 忽視健康警訊的傾向

- 較少尋求專業協助

- 中年男性的危機:

- 事業壓力高峰期

- 家庭責任沉重

- 代謝症候群高發期

- 中年危機的身份認同問題

青少年與年輕成人

- 學業與就業壓力:

- 升學競爭的心理壓力

- 初入職場的適應困難

- 經濟壓力與飲食選擇

- 同儕壓力與體重焦慮

- 網路世代的特殊挑戰:

- 社群媒體的比較心理

- 網路成癮與久坐生活

- 外送文化的便利陷阱

- 即時滿足的期待

中高齡族群

- 生理老化的挑戰:

- 基礎代謝率自然下降

- 肌肉量減少(肌少症)

- 慢性疾病的增加

- 藥物副作用的影響

- 心理社會變化:

- 退休後的角色轉換

- 空巢期的孤獨感

- 喪偶或疾病的創傷

- 代際價值觀的衝突

第九部分:實用的自我評估工具

壓力與飲食關係評估量表

- 壓力性進食指標(請為每項評分1-5分):

- 我在壓力大時會想吃東西 ___分

- 我用食物來安慰自己 ___分

- 我在情緒低落時會暴食 ___分

- 我經常在不餓時也進食 ___分

- 我很難控制對特定食物的渴望 ___分

職場壓力評估:

- 我的工作量經常超出負荷 ___分

- 2在工作中感到缺乏控制 ___分

- 我擔心工作表現會��被批評 ___分

- 我很難在下班後放鬆 ___分

- 我的工作影響了個人生活 ___分

- 總分解釋:

- ● 10-20分:壓力與飲食關係尚可,建議持續觀察

- ● 21-35分:需要注意壓力管理,建議學習放鬆技巧

- ● 36-50分:強烈建議尋求專業協助

飲食行為自我觀察記錄

一週飲食情緒日誌:

- 日期:_______

- 時間 食物內容 飢餓程度(1-10) 情緒狀態 環境因素 備註

- 07:00 ________ ____________ ________ ________ ____

- 10:00 ________ ____________ ________ ________ ____

- 12:00 ________ ____________ ________ ________ ____

第十部分:尋求專業協助的指南

台灣心理健康資源

- 政府資源:

- 各縣市衛生局心理健康中心

- 1925安心專線(24小時免費)

- 社區心理衛生中心

- 職業安全衛生署相關資源

- 專業機構:

- 中華民國諮商心理師公會全國聯合會

- 台灣心理治療學會

- 各大醫院身心科

- 開業心理師/諮商所

- 線上資源:

- 心理健康網(衛福部)

- 董氏基金會心理健康促進

- 台灣憂鬱症防治協會

- 各大學諮商中心資源

如何選擇適合的專業人員

- 心理師的專業背景:

- 諮商心理師:擅長心理諮商與治療

- 臨床心理師:具備心理衡鑑專業

- 營養師:提供飲食專業建議

- 精神科醫師:可提供藥物治療

- 治療取向的選擇:

- 認知行為治療:適合需要�具體策略的個案

- 心理動力治療:適合探索深層心理議題

- 人本治療:適合需要支持與理解的個案

- 家族治療:適合家庭系統問題

治療歷程的期待與準備

- 初次諮商的準備:

- 整理想要討論的問題

- 準備相關的醫療記錄

- 思考治療的期待與目標

- 準備開放且誠實的心態

- 治療歷程的階段性:

- 評估階段(1-3次):了解問題全貌

- 介入階段(依個案需求):學習新的應對策略

- 整合階段(最後幾次):鞏固治療效果

- 追蹤階段:定期回診或聯繫

結語:邁向整合性的健康生活

體重管理不僅是個人的健康課題,更反映了現代社會的集體壓力與文化模式。從心理健康的角度來看,「隨便吃都會胖」這個困擾背後,往往隱藏著複雜的心理社會因子。

作為心理健康專業人員,我們強調整合性的健康觀:身體健康與心理健康不可分割,個人福祉與社會環境息息相關。真正的健康不是追求完美的體重數字,而是建立與身體、情緒、環境的和諧關係。

- 給讀者的三個重要提醒:

- 自我慈悲:體重變化往往反映生活壓力,請對自己溫柔一些

- 專業協助:當問題影響生活品質時,尋求專業協助是勇敢的選擇

- 系統思維:改變需要時間,也需要環境的配合與支持

__記住,每個人的身心狀況都是獨特的,本文提供的是一般性的衛教資訊。如果您正面臨相關困擾,強烈建議尋求個別化的專業評估與協助。您的健康與福祉值得最好的照顧。 __

參考文獻與延伸閱讀

- 國際研究文獻

- Adam, T. C., & Epel, E. S. (2007). Stress, eating and the reward system. Physiology & Behavior, 91(4), 449-458.

- Barker, M., & Swift, J. A. (2009). The application of acceptance and commitment therapy to the treatment of obesity: A case study. Clinical Case Studies, 8(4), 271-282.

- Dallman, M. F. (2010). Stress-induced obesity and the emotional nervous system. Trends in Endocrinology & Metabolism, 21(3), 159-165.

- Epel, E., Lapidus, R., McEwen, B., & Brownell, K. (2001). Stress may add bite to appetite in women: a laboratory study of stress-induced cortisol and eating behavior. Psychoneuroendocrinology, 26(1), 37-49.

- Gibson, E. L. (2012). The psychobiology of comfort food: implications for neuropharmacological interventions. Behavioural Pharmacology, 23(5-6), 442-460.

- Groesz, L. M., McCoy, S., Carl, J., Saslow, L., Stewart, J., Adler, N., ... & Epel, E. (2012). What is eating you? Stress and the drive to eat. Appetite, 58(2), 717-721.

- Habhab, S., Sheldon, J. P., & Loeb, R. C. (2009). The relationship between stress, dietary restraint, and food preferences in women. Appetite, 52(2), 437-444.

- Kristeller, J. L., & Wolever, R. Q. (2011). Mindfulness-based eating awareness training for treating binge eating disorder: the conceptual foundation. Eating Disorders, 19(1), 49-61.

- Macht, M. (2008). How emotions affect eating: a five-way model. Appetite, 50(1), 1-11.

- Torres, S. J., & Nowson, C. A. (2007). Relationship between stress, eating behavior, and obesity. Nutrition, 23(11-12), 887-894.

- 台灣本土研究

- 行政院主計總處(2023)。國人工作生活平衡調查統計。

- 衛生福利部國民健康署(2023)。國民營養健康狀況變遷調查。

- 台灣肥胖醫學會(2022)。台灣成人肥胖防治實證指引。

- 董氏基金會(2023)。台灣地區職場心理健康調查報告。

- 中華民國諮商心理師公會全國聯合會(2023)。心理健康促進白皮書。

- 專業書籍推薦

- 《情緒性進食》- Susan Albers著,張老師文化出版

- 《正念飲食》- Jan Chozen Bays著,心靈工坊出版

- 《壓力與健康心理學》- Shelley Taylor著,雙葉書廊出版

- 《認知行為治療技術與應用》- Judith Beck著,張老師文化出版

- 相關網站資源

- 衛生福利部心理健康網:https://www.mohw.gov.tw/

- 董氏基金會心理衛生中心:https://www.jtf.org.tw/

- 中華民國諮商心理師公會全國聯合會:https://www.guidance.org.tw/

- 台灣心理治療學會:http://www.tap.org.tw/

- 1925安心專線:免費24小時心理諮詢專線

- 國際組織與資源

- American Psychological Association (APA)

- World Health Organization (WHO) Mental Health

- International Association of Applied Psychology (IAAP)

免責聲明:本文僅供衛教參考,不能取代專業醫療診斷與治療。如有身心健康困擾,請務必尋求合格的醫療或心理健康專業人員協助。每個人的狀況不同,治療方法也應因人而異。 版權所有 © 2025 心理健康促進衛教文章 本文歡迎非營利性質的教育分享,請註明出處